お米のくりやは常に安定した高い品質のお米を確実にお届けできるような体制を整えています。

現在、お米のくりやは1日に約15トン、年間で約5000トン以上のお米を扱っており、国内や海外にお届けしています。

一体なにが「高品質のお米」を実現させているのかと疑問に思う方もいるかもしれません。

そこで今回は、お米のくりやのお米が高品質である理由について紹介します。

□お米のくりやのお米が高い品質を実現している秘密とは

お米のくりやのお米が高品質である理由の1つは工場での徹底した品質管理にあります。

お米のくりやの工場は2014年の秋に最新の機器の導入とあわせて、現在の場所に大型工場へとリニューアルされました。

工場内の工程でどのようにお米が取り扱われているかを知ることで、どのように品質管理が徹底されているのかをおわかりいただけるでしょう。

そのため、以下ではお米のくりやの工場からお米が配送されるまでの工程について紹介します。

*日本全国からお米が届く

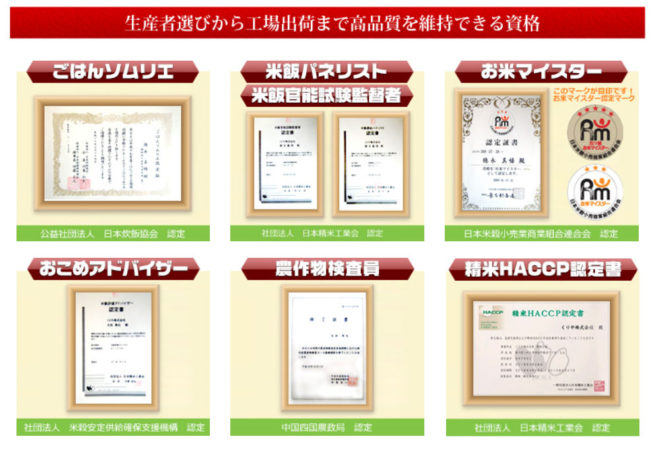

「ごはんソムリエの徳永真悟」が日本全国47都道府県から選んだお米がこの工場に玄米の状態で集まってきます。

なぜ玄米の状態で送られるのかと疑問に思うかもしれません。

それはおいしさを長く維持するためです。

工場に届いた玄米は常温倉庫または低温倉庫で保管されます。

*保管されたお米を工場内に移動

精米加工を行うためには、倉庫で保管していたお米を工場内に移動させなければなりません。

そこで使用するのが荷受けホッパーです。

荷受けホッパーはお米を専用のエレベーターやパイプに通して、工場の中へと移動させる役割があります。

*お米に混じっている不純物を取り除き、玄米タンクに保管

採れたてのお米には土と一緒に色んなゴミや石や不純物が混じっています。

また大量のお米からゴミを取り除くことは人間では不可能でしょう。

そこで粗線機と石抜機という2つの設備を使用します。

粗線機にはお米の中に混じっているゴミを取り除く役割があります。

粗線機の中にはピアノ線のようなものが貼られており、お米よりも大きなゴミが引っかかるという仕組みです。

粗線機にお米を通してもお米よりも小さな石などは取り除くことは難しいでしょう。

そのため、お米を粗線機に通した後に石抜機を利用してお米に混ざっている小さな石を取り除きます。

粗線機と石抜機を利用して、ゴミや小さな石を取り除いた後は玄米タンクに保管します。

玄米タンクは2トンタンクが12個、1トンタンクが16個あります。

なぜ大量の米が入るタンクがこんなにあるのでしょうか。

それはお米のくりやが扱っているお米の種類が多いためです。

お米のくりやでは日本全国47都道府県から集まる、約400種類ほどのお米を扱っています。

ごはんソムリエ徳永真悟が全国の産地へ出向き品質だけでなく、生産者のこだわりを聞き、厳選されたお米を仕入れてきます。

一般のスーパーで扱うお米の種類でもせいぜい10種類ほどなので、「お米のくりや」がとても多くの種類を扱っていることが分かりますよね。

多くの種類を扱っている理由は、ごはんソムリエ徳永真悟はお客様に「自分好みのお米を見つけて欲しい」とそのために、いろんなお米を味わってほしいという思いがあるからです。

このように、たくさんの種類を扱っており、注文に対応するためにはより多くのタンクが必要となります。

*精米加工とお米の品質検査

玄米タンクに保管しておいたお米を精米機の中に入れます。

精米機を使用することで、茶色い玄米から白いお米になります。

しかし、ここで完成ではありません。

精米後はロータリーシフターの中に入れます。

ロータリーシフターは、細かく砕けたお米を取り除く役割があります。

割れていないお米と割れているお米の比重の違いを利用してお米を選別しています。

ロータリーシフターに入れた後でも、お米の色が整っているわけではありません。

そこで光学式選別機を使用します。

黒い点があるお米よりも白くきれいな形をしているお米の方が当然食べたくなりますよね。

光学式選別機では白すぎる、黒い点があるなどの変色したお米を取り除きます。

また、虫に食われているお米や未熟なお米も取り除かれます。

目に見えないほどの速さでお米が流れていて、それを機械の中にあるカメラが選別します。

違うメーカーの光学式選別機を使って2回チェックすることで、さらに品質の精度を高める工夫がされています。

*無洗米加工と集中制御室

精米を無洗米にする場合は、無洗米加工を行います。

機械の中でお米を洗い、一瞬で乾燥させることで、お米を研がずにそのまま炊いて食べられるようになります。

出荷できるお米にするまでには、荷受けホッパー・粗線機・石抜機・玄米タンク・精米機・ロータリーシフター・光学式選別機・無洗米加工というように様々な設備を利用した工場のラインが必要です。

多くの工程がある中で、たくさん種類があるお米をどうやって管理しているのかと疑問に思うかもしれません。

ここまでの工程の流れはすべて「集中制御室」で管理されています。

集中制御室ではどんな銘柄のお米が、どのように流れてどれだけあるのかを把握できるようになっています。

*お米を出荷する準備を行う

いよいよお米を出荷する準備に入ります。

お米を袋に入れる包装工程では、自動包装機を使用します。

真空包装商品の場合は、サイコロのような四角いパッケージや小袋にお米を入れて真空パックにします。

真空パックは内部に空気がほぼ無いので、お米が酸化して大きく品質が下がる心配がありません。

※お米は農産物のため空気を含んでいますので、缶詰のように100%真空にはなりません。

包装したお米は金属等が混じってないか検査を行います。

検査は目に見えないくらいの小さな鉄にも反応する金属検出機を通して行います。

最後に、小さい商品は手作業で箱詰めされ、大きな商品はパレットの上にきれいに積まれ、フォークリフトでトラックまで運ばれます。

□お米のくりやで精米加工されたお米はどこに出荷しているのか

工場で精米加工されたお米は、四国内のスーパー、飲食店、学校給食、病院給食、企業給食などへはくりやのトラックでお届けしています。

日本全国の一般家庭をはじめ、海外や大手外食チェーン、量販店へは大手配送業者へ委託しています。

年間の取り扱い量はおよそ約5000トン以上の精米で、お米のくりやは四国でナンバーワンの取り扱い量を誇ります。

□米袋の新しい形であるオコメールとは

オコメールとは少量2合のお米が真空パックになっており、郵便でも送れるお米のパック商品です。

オコメールは、お米のくりやの登録商標です。

ここではオコメールの主な特徴を4つ紹介します。

1つ目は、少量2合ずつの真空包装パッケージで、美味しい状態で長持ちし食べたい分だけ炊飯できることです。

世帯人数にもよりますが、ご家庭でお米を食べる時は、1回に炊く量は2合の場合が多いでしょう。

通常10キログラムの米袋は、約66合ものお米が入っています。

お米を毎日食べない、または少人数である、という方は米袋の購入に少し躊躇してしまうかもしれません。

そこでオコメールは精米仕立てのお米を2合ずつパッケージにしました。

オコメールは食べたい時に食べたい分だけ炊飯できます。

2つ目は真空パック処理なので、新鮮なまま長期保存ができることです。

スーパーなどで積み重ねる事に配慮した空気穴の空いた通常の米袋とは違い、精米してすぐに真空包装にしますので、酸化することなく鮮度を保ったまま長期保存ができます。

1人暮らしや自炊回数の少ない方にぴったりでしょう。

3つ目の特徴は1袋が軽いので、持ち運びがらくで保管場所を選ばないことです。

オコメールの厚みは2センチと薄いので保管場所を選びません。暑い季節の冷蔵庫での保存でも薄いので場所を選びません。

持ち運びが行いやすいのでアウトドアにも向いているでしょう。

また、オコメールにメッセージなどを記載し、封筒に入れ切手を貼れば、そのまま郵送できるので、大切な方に贈ると喜ばれるかもしれません。

4つ目の特徴はお米の計量なしで炊飯の手間が省けることです。

1袋2合(300g)のパッケージなので、お米をカップで計量する必要がありません。そのまま開封して洗うだけで炊飯できます。

□まとめ

今回はお米のくりやのお米が高品質である理由について紹介しました。

工場で徹底した品質管理を行っているため、高品質なお米を実現しています。

また、お米のくりやではオコメールという包装を工夫したユニークな商品も作っています。

オコメールはお米のくりやのホームページで購入できるので、興味のある方はご覧になってください。